無重力社会を生きるとは

――韓国の「ひきこもり」から考える

延世大学校社会学科を卒業後、「サムスンカード」ブランドマネジメントチームとフリーランスの作曲家・編曲家としての時期を経て、2009年からハジャセンターで勤務を開始した。2011年から2015年まで「ユジャサロン」の共同代表を務めたのち、ハジャセンターにもどり、現在は企画部長の職責にある。支援活動に従事しつつ社会分析の視点を持ち、「無重力」など独自の用語で韓国社会における若者の生きづらさを論じている。

◇ハジャセンターとは

ハジャセンターは、1999年にソウル市によって設立されて以来、民間の活力や創造性を活かし、代案教育やさまざまな文化活動、就労への取り組みなどを通じて若者の学び・育ちを支援してきたセンター(「ハジャ(하자)」は「やろう」の意味で、正式名称はソウル市立青少年未来進路センター〉。

https://haja.net/

韓国ソウル市のハジャセンターの企画部長である李忠漢(이충한)氏(通称アキ氏)にお話をうかがった。同センターでは、2009年に雇用労働部の支援により青年社会的企業をインキュベートする事業が始まり、その一つとして、2010年から6年間、ひきこもりや無業を経験した若者が音楽活動をおこないながら仲間づくりをする「ユジャサロン」を開いていた(「ユジャ」は「悠々自適」を意味する「유유자적」にちなむ)。ユジャサロンは、さまざまな事情により2015年に解散したものの、韓国におけるひきこもり支援の先駆事例と位置付けられている。

なお、ハジャセンターではスタッフや参加者が民主的なコミュニケーションのためにニックネームを名乗っており、ミュージシャンでもある李忠漢氏はアキ(아키、“楽器”を意味する악기と同じ発音)と呼ばれているため、本インタビューでも、通称で記すこととした。アキ氏には、事前に調査目的や質問項目を含む書面を送り、それに応えていただくかたちで、最初にアキ氏よりまとまった説明があったあと、こちらから質問し、話し合った。

日 時:4月26日

場 所:ソウル市・ハジャセンターにて

聞き手:貴戸理恵、山下耕平、花井紀子

※貴戸理恵は、2025年4月から8月にかけて在外研究として、韓国・ソウル市に滞在した。4月下旬、NPO法人フォロの山下耕平と、NPO法人フォロに立ち上げから関わった花井紀子がソウルを訪れ、インタビューを実施した。

アキ:「ひきこもり」は、韓国では「隠遁青少年」あるいは「孤立青少年」と呼ばれています。「隠遁青少年」は「ひきこもり」に対応し、「孤立青少年」は、「ニート」に対応するかと思います。「隠遁青少年」は、心理的な困難や苦しみをともなって、ひきこもり状態になっている人。「孤立青少年」は、それほど深刻ではなくても(少数の友人がいたり外出機会はあっても)、無業期間が長かったり、社会的なつながりが切れている人を指します。

私自身も「ひきこもり」の心を持ったことがありました。周囲の人々は気づかなかったかもしれませんが、私はひきこもる人の心を持ったまま活動する「高機能活動型孤独者」だったのかもしれません。

日本では、だいぶ以前から「ひきこもり」や「ニート」という問題が社会的に語られ、さまざまな取り組みや研究が進んできていると思いますが、韓国では、いまだに用語の定義も、対象の範囲も明確ではありません。韓国でも研究論文はあるんですが、共通して合意されている定義があるわけではなく、研究者ごとに定義が異なっているのが現状です。ただ、だからといってマイナーな問題かというと、そうではないと思います。青少年全体における割合を見ても、けっして少なくはないからです。割合だけを見れば、日本よりも高いかもしれません。

日本では、工藤啓さんが『無業社会』という本で「若年無業者」という表現を使っていますね。つまり、たんに「仕事をしていない」状態を指していて、経済学的な概念に近い。韓国でも「ニート」という言葉が日本から入ってきて「ニート族」という言い方もされていますが、この言葉は「カンガルー族」「パラサイト族」などのように、どちらかというと、自立する意志がなく、甘えた若者を揶揄するような意味で使われてきた背景があります。ですから、これらの言葉が積極的に使われることはなく、政策用語としては「孤立」という言葉が定着しつつあります。

ただ、身近にそうした経験がある人は何となく理解できますが、そうでない人にとっては理解するのがとても難しいんですね。また、韓国語のニュアンスでは、「孤独」という言葉は肯定的に使われることもあります。「孤独を楽しむ」と言うように。でも、「孤立」という言葉は受動的で、社会的に「孤立させられる」という意味合いしか持たない。それゆえ社会にも責任があるというニュアンスもある。自分から「孤立する」という言い方は、韓国語にはありません。日本でも同じでしょうか?

山下:そうですね。同じと言ってよいと思います。

貴戸:補足すると、NEETはNot in Education, Employment or Trainingの略で、1999年にイギリスで提起されたときには16歳~18歳の、義務教育を出たあと進学も就職もその準備もしない若者を、政策対象として明確に位置づけるための概念でした。ところが「日本版ニート」では、年齢が15歳~34歳までと大幅に引き延ばされ、失業者(求職活動を行っている者)を除くとされました。そのため「無業なのに求職活動をしていない人=働く意欲がない人」という否定的なイメージがつきました。現在では政府統計や政策ではあまり使われません。また、学術的には「孤立」は会話の頻度など客観的に測定可能なもの、「孤独」はつながりの欠如についての主観的感情に関するもの、と位置付けられています。

「無重力」という問題

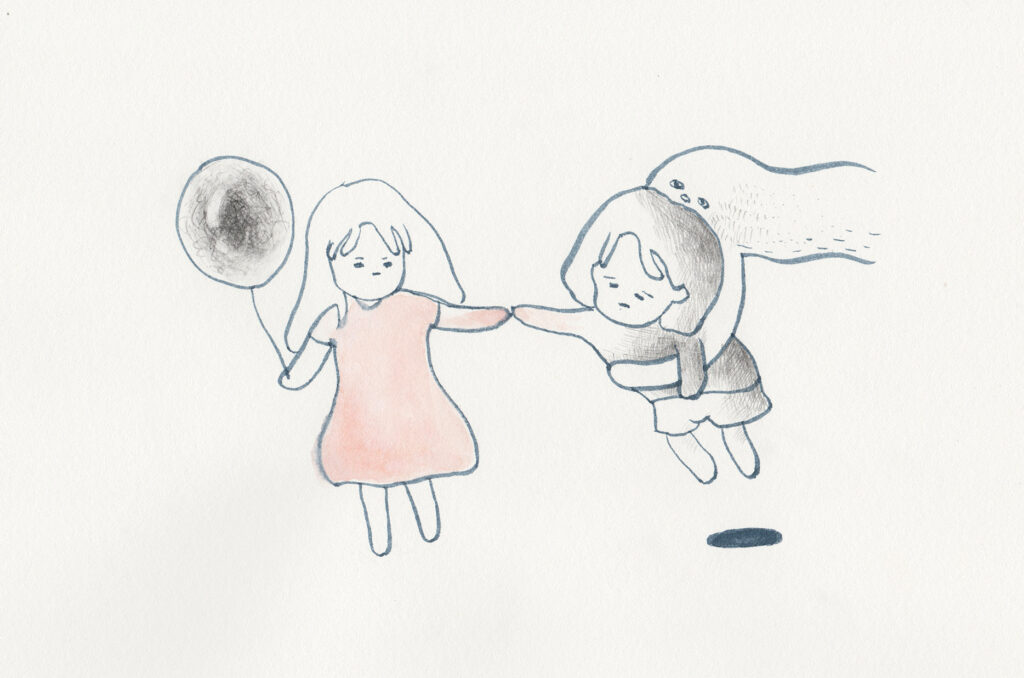

アキ:「隠遁」という言葉も、本人が自分の意志でそうしているという意味合いがあるので、私はあまり使ってきませんでした。そこで、私は「無重力青少年」という言葉を考えました。重力がない状態、つまり社会とのつながりや重さを感じられない状態ですね。親や社会は、隠遁している青少年たちを「無気力」だと言いますが、私はその「無気力」という言葉をひっくり返したかったんです。「無気力」だと、自分のなかに原因があるように聞こえますが、「無重力」は自分ではどうしようもない、社会の問題です。

人間の社会には本来、人と人とを引き寄せる「重力」や「価値観の重力」が自然に存在していたと思います。たとえば、「仕事」「人間関係」「文化」という重力ですね。でも、現在の社会では、その重力が壊れてしまっている。重力が10年間で6分の1に減ってしまったとしたら、まるで月にいるみたいに、うまく動くことができない、歩くことすら難しくなってしまう。

日本と韓国に共通しているのは、急速なバブル経済と、その崩壊を経験したことで、その時代を境にして「隠遁現象」が大きくなった、ということではないでしょうか。バブル崩壊後の社会は、上り坂から下り坂へと変わり、社会の「重力」が低下していったように感じています。

しかし、「無重力状態」というのは、たしかにしんどくて苦しい状態かもしれませんが、同時にすごく自由な状態でもありますね。たとえば、スーパーマンは重力を超越した存在ですし、日本や韓国の若者たちは、バブルが崩壊する前までは、既存社会の重力から自由になりたいと思っていたと思います。しかし、バブルが崩壊してしまったことで、重力そのものが弱くなり、それまでの時代とは別の困難が生まれてしまった。