5.「ひきこもることが問題視されない社会を」という主張の射程

「定義」において確認したように、ひきこもりは不登校と並んで、病気や貧困といった合理的な理由がないにもかかわらず登校しない・就業しない状態、すなわち「理由なく社会とつながらない状態」を指していた。これが大きな社会問題となってきた背景には、「社会」なるものを学校と企業の連続体として形成してきた戦後日本の近代化のあり方が関係しているといえる。

日本は1960年代の高度経済成長期を通じて、人的資源形成と生活保障を国家よりも学校と企業に担わせる独自の仕組みを構築してきた。教育社会学者の本田由紀は、「戦後日本型循環モデル」という概念を用いて、学校・企業・家族の循環的な三者関係を説明した(本田 2009)。これは、就職先あっせん機能を持つ高校や大学が新規学卒一斉採用を通じて柔軟な若い労働力を企業に送り出し、企業は迎え入れた労働者に職業訓練を施すとともに雇用保障と生活給を含む賃金保障を与え、それによって生活保障を得た家族において家事とケアを一手に担う女性が子どもを教育に向けて押し出す、という、互いが互いにとって手段であり目的であるような相互依存的構造を指す。

この構造のなかで、個々の生活・関係・地位の源泉となる所属の場としての「社会」は、大人にとっては企業、子どもにとっては学校となった。学卒後に就職した人は「社会人」と呼ばれる一方で、ひきこもりや不登校は「非社会的な行動」と見なされた(青少年問題審議会1989)。

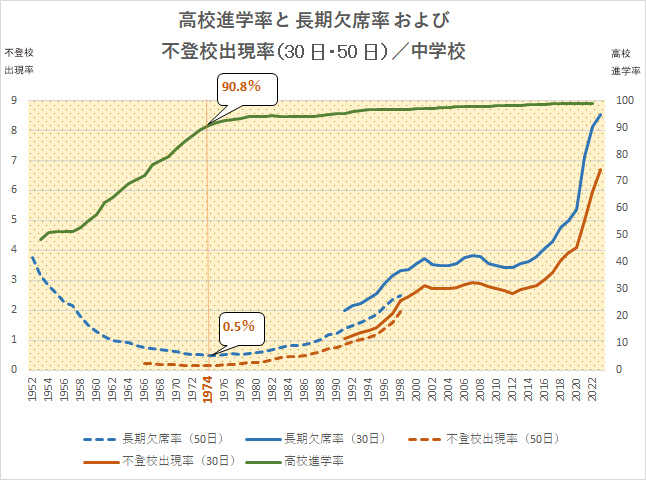

さらにこの仕組みは、短期間に高度な近代化を達成するブースターとなった一方で、人びとの人生を「企業戦士として滅私奉公する男性」「家事・育児・介護に責任を持つ女性」「いい学校に行きいい会社に就職する子ども」という役割に還元し、そうしたライフコースを規範化することで抑圧の源泉にもなってきた。主婦化により女性労働力率が最低となるのは1975年、高校進学率が90%を超えるのは1974年であり、この頃に戦後日本型循環モデルは一定の完成をみたと考えられる。そして完成とほぼ同時に、子ども・若者は静かに「社会」から撤退し始める。中学校の長期欠席率が底を打つのは1974年であり、これ以降、学校を欠席する子どもは増えていく。精神科医の笠原嘉が「ひきこもり」概念の元になった大学生の無気力(「スチューデントアパシー」)について報告するのは1971年である(笠原 1971)。

*「長期欠席率」とは長期欠席生徒数の生徒数に占める割合である。

*「不登校出現率」は「平成10年度学校基本調査」までは「学校ぎらい」、平成11年度学校基本調査」からは「不登校」の項目を計上している。

*長期欠席は、1952年から1998年まで「年間50日以上」、1991年以降は「年間30日以上」の欠席となっている。1991年~1998年はデータが重複する。

1980年代頃から発展していく不登校・フリースクール運動は、学校に行かない子どもを否定するまなざしに抗い、子どもを無理に学校復帰させるのではなくありのままのその子を受けとめることを重視して、学校外の学び育ちの場を創り出してきた。それは「経済的に豊かにはなったが、公害問題を引き起こし女性を抑圧し子どもを管理するこの社会は本当によいのか」と、学校に行かない立場から問い直す営みだった。同様に、ひきこもり当事者による「生きること」への問いや「ひきこもることが問題視されない社会を」という発想は、自らの経験を通して、さまざまなひずみを抱えた戦後日本の近代を根底から再考する実践だったと考えることもできる。

こうした「非社会的」とされた存在による「社会」への問いは、ある意味では、階層的視点のないアイデンティティに特化したものかもしれない。だが近現代史をかえりみれば、貧困や病気、「登校・就労すべき」といった規範意識の低さからくる長期欠席や無業はめずらしいものではなく、むしろ常態であった。長期欠席や無業が専門家にとって解くべき問いとなるには、「経済的に豊かで病気でもなく規範意識も高いのに、なぜか就学・就労しない」という中産階級的な臨床像が集団的に発見される必要があった。だとすれば、不登校・ひきこもりから社会を問う視点は、戦後日本社会が経済的繁栄を享受し「一億総中流」と言われたある時期において、たまたま浮上したものであると同時に、たとえ貧困が解消されたとしても、なお残りうる普遍的な問いを、示唆するものだったと考えることもできる。

1990年代以降、グローバル化とポスト工業化のなかで戦後日本型循環モデルは揺らいでいく。もはや学校は安定した就職先を生徒に提供しえず、企業は賃金保障や雇用保障の対象とならない非正社員を大々的に活用しており、家族形成が経済的リスクとなりうる若い世代において未婚化と少子化に歯止めがかかる気配はない。にもかかわらず、戦後日本における教育・雇用を通じた能力主義の全域性とそれに裏打ちされた平等という幻想の強固さは、学校に行き就職して家族を持つ「普通の人生」という規範として残り続け、2020年代半ばの現在も、不登校やひきこもりの当事者に「生きづらさ」をもたらし続けている。

そうしたなかで、日本のひきこもり論、とりわけ当事者によるそれが向き合ってきた、「自分であること」と「社会とつながること」を両立するにはどうすればよいか、という問いはいまも重要である。なぜ「ふつうに働いていない」だけでこれほど否定されるのだろう? 働いて金を稼ぐ以外に「社会とつながる」すべはないのだろうか? それは戦後日本型循環モデルを問い直し、新たな社会関係を構想する起点となりうる問いである。

ひきこもり概念は、社会政策用語としての社会的孤立には還元されない。私がそう考えるのは、自国の社会を内側から批判的に問い直していく方向性を、この概念が歴史的に持っているからである。逆にいえば、「ひきこもりとは何か、いかにひきこもりを解決するか」ではなく、「いかなる社会がひきこもりを問題化してきたのか、当事者は何に苦しんできたのか」と問うときに、この概念はもっとも可能性を持つものとなるのではないかと思う。

6.おわりに

私は2025年4月から8月にかけてソウルに滞在し、青年の社会的孤立について取り組む人びとに話を聞く機会をいただいた。驚かされたのは、「現在進行中だから、ひきこもりについてまだ確定された理解はない」と人びとが語るなかで、政府と民間が連携して次々に新たな実践が展開していく韓国のダイナミズムだった。

「日本は先行事例だから、その経験を教えてほしい」と言われ、私はとまどった。「失われた10年」がそのまま「失われた30年」になった私の出身国が、これほどスピード感を持って物事が進められていく韓国に、学ぶことはあっても役に立つ知恵が提供できるとは思えなかった。ただひとつ、共有すべき重要な点があるとすれば、それは当事者活動が紡ぎだした、「問い」から始まる関係性構築の起点としてひきこもりを捉えていくという、問題との向き合い方ではないかと考えた。社会的孤立は解消が必要だが、ひきこもりは問いの起点であり、解消してしまうには「もったいない」何かである。学校・企業・家族が結託してある一定のライフコースを規範化した戦後日本の社会について、内側から問い直そうとする視点こそ、日本のひきこもり論の固有性だといえる。そうした問い直されるべき戦後日本には、もちろん、植民地支配の加害性を平和への希求へと読み替えて経済的繁栄を追求していった歴史の忘却も含まれるだろう。

人類学者の趙韓惠浄は、異邦社会を記述・分析するのではなく自国に目を向け、自国の社会問題について内側から提起する重要性を説いた(趙韓・上野 2004:23)。韓国社会におけるひきこもりへの関心の高まりを受けて、韓国と日本ではひきこもりを介した交流が増えていくだろう。私もその一端を担いたい。同時にその交流が、両国の表面的な比較や制度政策の参考にとどまるのではなく、「ある人をひきこもらせるこの社会とは何か」という問いを通してみずからの社会課題を発見していく態度の共有に結びついていくとき、ひきこもり論はより多くの可能性をはらむように思う。本稿がそうした対話に向けた一助となればうれしい。

参考文献

暴力的「ひきこもり支援」施設問題を考える会2021『ひきこもり人権宣言』

原未来2022『見過ごされた「貧困世帯」のひきこもり:若者支援を問い直す』大月書店

林恭子2021『ひきこもりの真実:就労より自立より大切なこと』ちくま新書

ひきこもりUX会議2019『ひきこもり・生きづらさについての実態調査』

HIKIPOS 2024『暴力的支援団体(?)で働いてみて思うこと:支援団体スタッフ徹底インタビュー』

本田由紀2009『教育の職業的意義:若者・学校・社会をつなぐ』ちくま新書

石川良子2007『ひきこもりの「ゴール」:「就労」でもなく「対人関係」でもなく』青弓社

石川良子・林恭子・斎藤環2023『「ひきこもり」の30年を振り返る』岩波ブックレット

伊藤康貴2022『「ひきこもり当事者」の社会学:当事者研究×生きづらさ×当事者活動』晃洋書房

笠原嘉1971「大学生に見られる特有の無気力について:長期留年者の研究のために」全国大学保健管理協会誌7

川北稔2025『社会的孤立の支援と制度:ひきこもりの20年から多元的包摂へ』青弓社

貴戸理恵2004『不登校は終わらない:「選択」の物語から「当事者」の語りへ』新曜社

――――2022『「生きづらさ」を聴く:不登校・ひきこもりと当事者研究のエスノグラフィ』日本評論社

光州市ウェブサイト

厚生労働省2018『ひきこもり支援を行う民間団体に関する状況確認結果(平成30年2月)』

Miller, A & Toivonen, T 2010 To Discipline or Accommodate? On the Rehabilitation of Japanese ‘Problem Youth’, The Asia-Pacific Journal Japan Focus 7(20)

内閣府2023『こども・若者の意識と生活に関する調査』

中西正司・上野千鶴子2003『当事者主権』岩波新書

斎藤環2020『改訂版 社会的ひきこもり』PHP新書

青少年問題審議会1989『総合的な青少年対策の実現を目指して』

総務省青少年対策本部1990『青少年白書(平成元年版)』

高橋淳 2025『ブラック支援:狙われるひきこもり』角川新書

上野千鶴子2008「当事者とは誰か?:ニーズ中心の福祉社会のために」上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ:当事者主権の次世代福祉戦略』医学書院

上野千鶴子・趙韓惠浄2004『ことばは届くか:日韓フェミニスト往復書簡』岩波書店

上山和樹2001『「ひきこもり」だった僕から』講談社

山下耕平2009『迷子の時代を生き抜くために』北大路書房